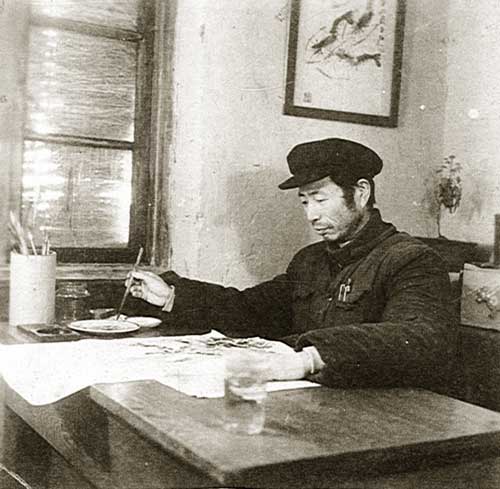

当年的侯炳垚

2011年夏,在新郑民盟支部纪念辛亥革命100周年书画笔会上,著名书画家、河南省炎黄书画院常务副院长王留民先生问我:“侯老先生好吧?”我答:“去年10月1日到孙中山校总理那里报到了。”他一愣:“为什么不告诉我?!”我如实说:“老父亲临走前一再嘱咐,不要打扰任何领导和亲戚朋友。大家都很忙,千万不要添麻烦。我们子女认为‘孝顺,孝顺’,就是顺着他老人家的心愿,不打扰大家。况且我父亲快九十了,体温、血压都正常,无疾而终。走时平静得像睡着了,我想这就是仙逝——驾鹤西归吧。”王院长深有感触地说:“侯老一生高风亮节,人品、画品都让我敬佩。”王院长的话常常萦绕耳畔,父亲的一些生活片断也时时浮在眼前,渐渐地连在一起。

“抗日去!”

我父亲生于1921年农历三月初二。1937年7月,卢沟桥一声炮响,全面抗战爆发。1940年,19岁的他毅然投笔从戎,考入黄埔军校。我曾问他:“爸,常言道‘好铁不打钉,好汉不当兵’,您怎么当兵去了?”他老人家严肃地说:“此言谬矣!当时小日本侵略中国,烧杀掠抢,无恶不作。民族兴亡,匹夫有责!稍有血性的中国人都不能容忍。我们年轻人血气方刚,哪里还能坐着读书,抗日去!那时认为最能报效国家的方式,就是当兵,直接上战场,杀日寇”!

父亲的爱国激情,在他为庆祝抗日战争胜利五十周年书画展创作的国画“血碑”中表现得淋漓尽致,感动了很多人。“八年的抗日战争,我国军民奋起反抗,向日本帝国主义展开了鲜血与烈火、热泪与仇恨、屈辱与生存、邪恶与正义的殊死决战。牺牲了千百万同胞宝贵生命,毁坏了无以数计的珍贵财产。古老伟大的祖国召唤我们,破釜沉舟,义无反顾!鼓舞我们前仆后继,气壮山河!终于赢得了正义,取得了胜利。迫使倭寇屈膝投降。抚今追昔,应念我中华胜利来之不易,居安思危,爱我中华,更应早日促进祖国统一。”

就在纪念抗战胜利五十周年出版的《百名反法西斯老战士书画集》里,父亲还写到:“驱逐倭寇,抗战到底!此乃抗日战争中最常见之标语。今倭奴投降已五十年矣,现书之仍不禁心潮澎湃,慨慷系之也”。

我父亲出身商贾望族,家境优裕,且新婚燕尔,如果不是那满腔的爱国热血,怎能如此大义凛然,慷慨赴之。

听父亲说过:“我自幼娇生惯养,手不提篮,肩不挑担,斯斯文文的白净书生。为了抗日,1940年,在洛阳考上了成都中央陆军军官学校。当时由洛阳到成都,行程约三千多里,除了乘火车由洛阳夜闯潼关至宝鸡外,其余都是翻越秦岭、攀爬蜀道,集体步行到成都的。初到军营,新兵训练,我各项科目都不合格。别人休息了,教官罚我重做。月光下,单双杠、俯卧撑,气喘嘘嘘,大汗淋漓,还虚脱过一次。最后教官都心软了,叫我休息。我倔得很,咬牙坚持,两个月下来瘦了20多斤。最后都过关了”。

父亲说:“军训最难做的有站军姿。第一次站军姿时,我嘴没闭,教官一把沙子塞进来:叫你张着嘴!军校要求非常严格,听到号声或是命令,必须马上跑步排队,迅速集合完毕。但我最害怕的还是夜里紧急集合。一开始手忙脚乱,袜子来不及穿,不是鞋带、扣子没系好,就是鞋穿反了。后来总结经验,先穿什么,后穿什么,睡前按顺序放好,没再出洋相。通过严格训练,才能把一个普通老百姓变成合格的军人。你们说我快九十了,腰板还这么直,这都是年轻时当兵练出来的”。

父亲又说:“不光训练苦,生活更苦——吃不饱。高强度训练——那个饿呀,吃的是粗粮糙米、南瓜土豆,寡油少盐的,到现在一看见土豆我还吐酸水呢。当时小日本到处烧呀,杀呀,咱国家穷啊。我这个恨呀!自己的家园,岂容强盗糟踏!再苦,也要当兵!”

说到军校这段,父亲会开心地说:“生活苦,我有办法,写信叫你母亲给我寄钱呀!”

本来父亲考军校是瞒着家长的,我母亲既心疼惦念,又不敢公开实情,只好把娘家的银元拿来。怎么寄呀?绞尽脑汁,冥思苦索,终于想出一个妙法:做新鞋。把鞋底中间一层挖出三个圆形,装上银元,再放上纳好的鞋垫,密密麻麻地缝好捆紧,一点破绽也看不出来。半月一双,一月两寄。父亲说:“收到包裹的那一刻,真是万分感激我那聪明的娇妻雪中送炭呀!”

我父亲在抗日战争期间,历任国民党的排、连长、营级参谋等职,曾多次参加对日作战。黄埔军校同学会会长林上元叔叔对我讲过:“你父亲和我同是黄埔十八期学生。他是个很有才华的人。1945年初,我们是陆军大学西南参谋班同学,毕业时进行高等司令部勤务演习。分配你父亲任演习军长,我们都是师长及以下职务。在校时,你父亲学习领悟好,且作战图也画得最好。这是教官让谁扮什么就扮什么,可不是谁想扮军长就能扮军长的”。

林叔叔又说:“你父亲这个人不但有才华,而且还很有个性。他的九十二军老军长侯镜如先生对他很器重。记得1945年时,24岁就在军警备司令部当参谋的他却要求下部队基层锻炼,侯镜如军长很高兴。你父亲临走时,军长还亲自送他一百元大洋,鼓励他好好干”。

的确,镜如老对我父亲的关爱,令我们全家终生难忘。1987年夏天,我父母于郑州自费举办“侯炳垚家庭书画展”时,侯镜如老军长还亲笔题写了“炳垚同志家庭书画展—— 一门风雅”。

林叔叔还说:“事隔近50年,1994年你父亲到北京参加黄埔军校同学会会议期间,我带他去医院看望他的老军长,93岁高龄的侯镜如老人坐在病床上,摸着你父亲的头,拍拍摸摸,慈祥地点着头。当时你父亲已是73岁的人了,侯老还拿他当小孩子,十分怜爱。”

父亲对我大弟侯松茂说过他在滇西带连队蹲坟地端小日本炮楼的事。有一次,部队得到可靠情报,日军防守空虚。我父亲奉命带一个连,趁漆黑夜幕,潜伏在一大片乱坟岗中。旧社会里很多人迷信,当时有一个年纪小的士兵很怕鬼。父亲指着坟头说:“这里躺的是中国人,假鬼。炮楼里是日本鬼子,真鬼,你怕不怕?”小战士说:“不怕。”我父亲说:“真鬼都不怕,假鬼怕什么?”小战士说:“不怕了。”凌晨三点钟,部队趁日寇熟睡不备,出其不意,敢死队员把几捆手榴弹扔进炮楼,轰然炸响,迅速撤离。

总之,在我们眼里,父亲是个有强烈爱国心的军人。他最常说的一句话就是:“我是个当兵的,是去打日寇当的兵!”

夕阳红

爱国,是父亲生命的主题。父亲这一代人的爱国情愫,是我在生活中慢慢体会的。记得1997年7月1日凌晨两点多钟,我刚睡着,突然电话铃响起,心想半夜三更,谁来电话?只听见电话那端父亲沧桑的声音哽咽道:“香港回归了!雪洗了中华民族百年耻辱。”原来,我的父母还在看电视,还正激动无比呢!是和我一起来分享这巨大的幸福和骄傲的。其实香港回归那一神圣时刻,我家也在看电视,凌晨一点半时才躺下休息。此刻,我们顿时睡意全无,重新打开电视。全家彻夜无眠,遥遥地和父母一起,重温香港回归的民族尊严,又接受了一次庄严的爱国主义教育。在晚年,父亲的爱国情主要表现和寄托在书画方面。

1999年,澳门回归,也正值父母结婚60周年。是年10至12月份,在郑州、新郑两地分别举办了“迎澳门回归——侯炳垚、杨秀华夫妇钻石婚书画展”。这里要解释一下,为什么用这个标题?母亲不会画画,为什么一定要写上母亲的名字?这表达了父亲对我母亲60年奉献的感激。母亲相夫教子,是传统的贤妻良母。父亲上班忙工作,下班忙书画,离休后又忙开会,一辈子从来没做过任何家务。母亲笑称我父亲是:“看见油瓶倒了也不知道扶的人”。母亲任劳任怨,做临时工挣钱补贴家用。父亲看我母亲下班后又忙忙碌碌地做饭,很劳累,也想帮忙。刚拿起笤帚要扫地,我母亲就说:“秀才,看书画画去吧。”父亲开心地一拱手:“遵命!恭敬不如从命了!”60年来,他们相濡以沫,风雨同舟。尤其是“文革”时期,像我父母这样的家庭,离婚的很多。如果没有母亲精心照料,父亲也许早去世了。父亲常说“军功章”有我母亲的一大半。这次展出作品126幅。内容是焦墨山水、传统的“岁寒三友”、“四君子”以及励志向上的诗词歌赋、启迪智慧的对联成语,彰显了积极向上的生活态度和艺术服务时代的价值取向。特别是纪念辛亥革命88周年的大幅“红梅迎春”和隶书孙中山先生的“天下为公”,更是好评如潮。新郑市政协原副主席张豪先生看了展览说:“梅枝有傲骨,隶书像钢筋。整个画展,军人气魄,神采飞扬!”大家认为这是对老父亲书画褒奖最贴切的评语。

我父亲自幼酷爱书画,师从名家。戎马生涯,顾不上舞文弄墨。新中国成立后,1957年在黑龙江省密山县兴凯湖农场宣传科工作,又和书画结缘。1981年离休后,特别是1983年定居郑州后,才真正开始以书画怡养天年的日子。在郑州28年,父亲说这是他一生最幸福的时光。这期间,他曾任郑州市第九届人大代表、郑州市中原区政协常委、郑州中山书画社社长、郑州美术辅导中心学校名誉校长、郑州中山书画研究会和河南省军区老战士书画研究会及中国嵩山书画院顾问,以及河南省黄埔军校同学会会长、黄埔军校同学会理事等职。

他的绘画作品曾被政府机关及有关单位作为礼品赠送韩国、泰国、新加坡等国家领导人;书法在河南孟津市王铎书法陈列馆、湖南汨罗屈原碑林及河南新郑轩辕黄帝故里等圣地勒石;1990年为河南登封嵩阳书院书写大门木质楹联,其造像被中国邮政“古代书院”特种邮票和明信片所采用;1994年在纪念黄埔军校建校70周年活动中,其5幅《迎春》红梅通景,在北京军事博物馆展出;2002年,在纪念《毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话》发表60周年全国书画展中获书法一等奖;2005年5月,在北京《夕阳红中国老年书法作品集》中获金奖;在中国人民抗日战争纪念馆及国际文化出版公司出版的《中国书法选集》、《黄埔老人诗书画集》、《黄埔军校同学诗词》中都有其书画与诗作。在《中原文史》第10期、《河南省书画名家志》、《政协委员风采(河南卷)》均有其小传。2006年4月21日的《文化时报》其“百艺大展厅”版面,用整版篇幅刊登了我父母金婚照片及父亲的十一幅字画和艺术简介。

正是这些社会职务和文化活动,让我父亲有了很多朋友。凡是和他共过事的,对他都有很高的评价。特别是当人大代表、政协委员时,他经常提交一些有关文化、教育、交通等国计民生方面的议案、提案,并得到政府和有关部门重视。他还被政协郑州市中原区委员会评为“各界人士为两个文明建设服务先进个人”。我们做儿女的也都感到自豪。但我回想起“文革”初期,在学校老师的“教导”下,我曾经非常怨恨他,甚至埋怨他为什么不到“延安”而去“西安”!?质问他为什么不入“共产党”而当“国民党”?!父亲当时痛苦而无奈地只轻轻说了句:“时间会告诉你一切”。

的确,斗转星移,1978年党的十一届三中全会召开,1981年组织给我父亲平反了。组织部长亲口对他讲:“老侯,你是傅作义部下起义投诚有功人员、离休干部。你的子女跟贫下中农的子女一样,也可以入党、参军、提干、上大学。”

随着时间的推移,我渐渐明白了这是历史的原因,是父亲那一代人自己无法选择的历史。1997年7月,农场老干部科先后给我父亲寄来了弥足珍贵的勋章和奖牌。终于,我从灵魂深处也真正给父亲彻底平反了。勋章是黑龙江省农垦总局颁发的“北大荒功勋奖章”,奖牌是中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府颁发的,内容是“共和国奠基人北大荒开拓者龙江人民永远感谢您”。现在回想起父亲生前的点点滴滴,我的结论是:父亲真的是个好人。(未完待续)

相关新闻

请关注微信公众号

请关注微信公众号