家国同构,国比家大——我的父亲林正亨

1950年1月30日清晨,天下着小雨。台湾台北市泉州街的行人,驻足观看一队执行死刑的囚车。吉普车上,五花大绑着一个气宇轩昂的死囚。当车路过泉州街四巷时,他突然昂起头高喊:“保珠,保珠,快出来呀!”宪兵没等他再喊,就用枪托打得他满头是血。路边一位中年男子听到喊声,认出这是自己的朋友林正亨。赶忙跑到正亨家里报信:“正亨不好了,保珠快去看看他!”正在厨房给丈夫做牢饭的保珠,顾不上穿鞋,光脚跑到街上,拦下一辆三轮车,直奔马场町刑场。

马场町刑场位于台北市郊新店溪的荒滩上,日据时期曾作为练马场,台湾光复后改为刑场。保珠赶来时,正亨已被枪决,胸部中了两枪,面朝地倒在血泊中。保珠以瘦小的身躯,抱起丈夫高大的躯体。她不相信正亨会这样死去,但这已经是不争的事实了。

一

我的父亲林正亨,字克忍,1915年8月出生于被史学家称为台湾第一家族的台中雾峰林家。这个家族在台湾近代史上,涌现过许多抗击外侮,维护祖国统一的民族英雄。

林正亨黄埔军校毕业后赴昆仑关作战前留影。

父亲林正亨的祖父林朝栋,1885年率自己组织的栋军,协助台湾巡抚刘铭传在基隆狮球岭与侵台法军作战。林朝栋在雨中苦战月余,弹尽粮绝,他派家丁去雾峰林家求援。夫人杨水萍依照“国比家大”的家训,变卖全部家产,组织一支6000人的军队前去增援,里应外合打败了法军。刘铭传称杨水萍为巾帼英雄,她还被清廷授予“一品夫人”称号。

我的祖父林祖密,在甲午战败,台湾割让给日本后,将庞大家产变卖,回大陆支持孙中山革命。1915年,他在鼓浪屿加入孙中山创建的中华革命党(国民党前身)。1918年,他花50万银元组建了闽南革命军,打下福建7个县市,大振革命军威。1925年,林祖密在闽南被反动军阀捕杀,成为辛亥革命烈士。由于生前将大部分财产捐给国民革命运动,他牺牲后,全家陷入生活绝境,不得不从福建迁回台湾雾峰林家。

林正亨父亲林祖密和家人在厦门合影。

父亲1939年毕业于南京中央陆军军官学校(黄埔军校),毕业后参加了广西昆仑关大战。1944年参加中国远征军赴缅甸抗日。父亲回国后加入中国共产党。1946年被派往台湾参加党的地下工作。1950年牺牲于台北马场町刑场。

我们家族是台湾200年来最著名的五大家族之一,同时也是台湾唯一拒绝与日本殖民者合作的家族。为什么能做到这一点呢?因为林家十分重视家风和家教。“亡台遗恨”这四个字,深深扎根于家族成员心中。日据时代,台湾学校都不教中文只教日语。雾峰林家为继承中华民族文化传统,决定在家里组织中文私塾教育,所有林家子弟都学中文,不学日语。那时,林家的大门都面向祖国大陆的方向,期盼祖国能早日收回台湾。

二

1935年冬天,刚满20岁的父亲和朋友在酒楼吃饭。因时间较晚,遭到日本宪兵痛打。这种屈辱,使他决心离开台湾回祖国大陆谋生。为了去南京报考中国第一流的美术学府——南京国立艺术专科学校,最疼爱他的母亲,通过“摇会”(民间的一种信用互助方式),为他筹备了一笔学费。

父亲来到南京时,日本侵略军已经占领了中国东北和华北,每个热血青年都想投身抗日。父亲决定丢掉画笔,报考南京中央陆军军官学校。当时,他的志愿有两个,一个是空军航空兵,另一个是陆军防化兵。但航空兵的学员已经招满了,他只好报考防化兵。

1936年,林正亨在南京留影。

1936年,林正亨母亲郭玲瑜与六子女在雾峰林家合影。

1939年,父亲军校毕业后,正赶上广西昆仑关会战。我的姑姑林冈(双盼)有一张父亲赠给她的照片。照片是父亲戴着钢盔的军官照,上面用钢笔写着:“戎装难掩书生面,铁石岂如壮士心,从此北骋南弛戴日月,衣霜雪。笑砍倭奴头当球,饥餐倭奴肉与血,国土未复时,困杀身心不歇!”姑姑说:“那时,你父亲在96师参谋处,被日军重重包围。他带领情报排30多名士兵,从日军围困中突围。他们边打边撤,子弹像炒豆般响个不停。突然,一发炮弹在正亨身边炸开,弹片击中他的钢盔。钢盔左侧被击穿,留下一寸多长的洞口。幸好他头部没有受伤,而身边几个战士已经牺牲了。他们整整打了四天四夜,才突出重围,这时全排30多人只剩十几个人了。”

林正亨赴昆仑关作战前寄给妹妹林双盼的照片。

听说父亲还参加过中国远征军,赴缅甸作战。妈妈对我说:“1944年初,我那时刚怀上第二个孩子,日军占领了湖南长沙,不久衡阳陷落。日军逼近陪都重庆,全国人民掀起抗日热潮。大本营决定组建第二支中国赴缅远征军,重庆报纸头条登出大字标题——‘一寸山河一寸血,十万青年十万兵’。你父亲热血沸腾,想参加远征军。我对他说:‘老大不满两岁,我又要生老二了,家里没有钱,你走了我们怎么生活啊!’你爸说:‘没有国,哪来的家?我去缅甸抗日,你们投亲靠友吧!’他就这样离开了我们。”

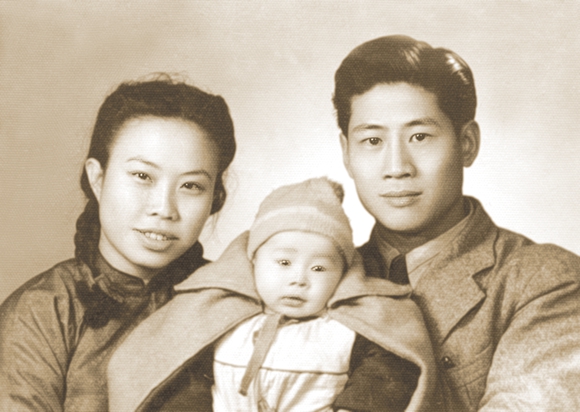

1943年初,林正亨和妻子沈毅及长子林义旻在重庆合影。

父亲担任远征军学兵总队炮兵团指挥连连长。他率领部下跟随炮兵团深入敌后,找到敌人的驻处和炮兵阵地,用无线电把坐标通报给炮兵团,让火力覆盖敌阵地,消灭敌人。他们先后攻占了日军盘据的孟关、加迈、孟拱等地,日军兵败如山倒,8万日军有6万人死在阵地上。在缅中的最后战役,父亲的指挥连在敌后被日军发现。日军轮番发起冲锋,都被打退,又派来空降兵把他们包围。子弹打光了,战士们用枪托、刺刀和敌人肉搏。父亲操起步枪和8个包围他的日本伞兵拼刺刀。他左挡右刺挑死了几个日本兵,可他的脸颊被马刀砍伤,左右手也挨了刀,雪白的骨茬露了出来,他依然奋力拼杀。最后,敌人刺刀又戳进他后背,身负16处伤的林正亨成了血人,倒在血泊中。这时,远征军的后续部队冲杀过来,把日军全部歼灭。

1944年,林正亨(右一)赴缅抗日前在昆明与战友留影。

打扫战场时,父亲军校的同学不相信一向身强体壮的他会轻易死去。在死尸堆里翻找,终于摸到了浑身是血、昏迷不醒的父亲,把他背到战地医院。医生立即给他打止血针、输血、做手术。操手术刀的是医术高明的美国医生。在印度医院治疗4个月后,父亲才痊愈回国,但因伤了筋,手再也握不了拳。

1945年10月30日,父亲在昆明云南驿养伤。他给祖母写了一封长信,报告自己8年来抗战的经历。他在信中写道:“在这神圣的战争中,我算尽了责任。台湾的收复——父亲生平的遗志可算达到了。他要是有知,一定大笑于九泉。我的残废不算什么,国家能获得胜利、强盛,同胞能获得光明和自由,我个人粉身碎骨也是值得的。请母亲不要为我的残废而悲伤,应该为家庭的光荣而欢笑。你没有为林家白白教养了我,我现在成了林家第一勇敢和光荣的人物。”

父亲“家国同构,国比家大”的思想深深影响了我。记得那是1960年,我刚读完高中二年级,正在放暑假。学校党支部书记对我说:“《北京日报》社选中你,要培养你当记者,你现在就去报到。”我脑子顿时懵了,回家后写信告诉正在外地工作的母亲。她回信说:“你正在上高中,学习成绩很好。我们家就你这么一个儿子,生活再难也要让你上大学,等大学毕业后再工作吧!”这时,我想到让我去《北京日报》社工作,是中共北京市委组织部的决定,是党对我的召唤,我是共青团员,应该服从党的决定。于是我给母亲写了一封数千言的回信,信中提到父亲决定参加远征军出国作战时对母亲说的话:“我们林家把‘国比家大’当作家训。”

我这封信深深感动了母亲,她流着泪给我写了一封回信,支持了我的想法。不满18岁的我就进了《北京日报》社,一直工作到退休。在报社获得三次先进工作者称号,2008年还荣获“《北京晚报》杰出贡献奖”。

三

抗日战争胜利了,残疾的父亲被授予少校军衔,却成了国家编外人员,被遣散回家。他思念久别的妻子儿女,于是搭便车到重庆去找他们。因战争和受伤住院,父亲一年多没和家里联系,不知妻儿已随姐夫一家去了广州。他回重庆竟找不到自己的家。听朋友说,妹妹双盼是苏联塔斯社驻渝记者,便去找她。几十年后的今天,双盼回忆起这段兄妹重逢的情景,还止不住热泪盈眶:

1945年年底,我在塔斯社工作。一天上午,突然听说有人找我。出门一看,吓了我一跳。一个头发胡子都很长很乱的人,穿一件破烂长衫站在我面前,他腊黄的脸上有一道伤疤。我愣了一会儿,不知他是谁。他嗫嚅地说:“我是正亨啊!”我仔细辨认才发现,他就是我哥林正亨。我不敢相信,一年多前那潇洒英俊的小伙子,怎么会变成如此苍老落魄的样子!我问他,你现在住在什么地方?他木然回答:“你去看看吧。”我打电话给男朋友——新华社记者鲁明,让他陪我们一起去。来到重庆七星岗一个简陋的小旅馆。正亨住在阁楼上一个很小的房间。那里只有一张床,草垫上铺着一领破席。看到这情景,我难过地掉了泪。一个舍生忘死的抗日英雄,回国后却落到这个地步。我那时住在塔斯社宿舍里,哥哥住不进去。鲁明自告奋勇地说:“我去找朱老(中共外围组织中国劳动协会主席朱学范),他在重庆做工会工作,可以帮正亨安排工作和住处。”就这样,朱老把哥哥安排在劳动协会去做码头工人工作。哥哥晚上做我的保镖,陪我到各处采访。那时,国共谈判刚破裂,两党斗争十分激烈。记得有一次,郭沫若、王若飞在重庆校场口给群众做报告,国民党特务前来捣乱,向会场扔石头,用棍子打听众,把会场搅得一塌糊涂。哥哥在前面帮我挡驾开道,我才完成了采访任务,把这一事件报道出去。

父亲过去对国民党政府是认可的,可回重庆后,却发现前方将士为祖国抛头颅、洒热血艰苦奋战时,国民党权贵们却在后方过着纸醉金迷的腐朽生活。后来,他在朝天门码头看到地痞流氓欺压百姓,国民党特务横行霸道的情景,思想深处发生了巨大的改变。他认识到,中国的未来不属于腐朽没落的国民党政府,而应该属于一心为民的中国共产党。

1946年,国共谈判破裂后,组织上给了他两个选择:一个是他军校毕业,懂得军事技术,可以参加新四军;另一个是他的故乡在台湾,可以回台湾从事党的秘密工作。父亲考虑到自己的条件,决定回台湾从事革命工作。1946年,他在广州和久别的妻儿团聚,正巧,他的岳母也从印尼来广州探亲。她对父亲说:“你上半生已对国家做了大贡献,如今成了残废人,下半生该为自己和家庭想想了。你带全家去印尼,沈家可以出一笔钱,让你做生意,过安稳日子。”父亲说,雾峰林家的家训是“国比家大”,台湾人民还在受苦,作为林家后代,自己有责任为台胞的解放而奋斗。岳母看他态度坚决,就给他20根金条,作为回台湾安家经商的本钱。

1946年,林正亨与妻子儿女在广州合影。

四

1946年6月,我不满4岁便随父亲回了台湾。那时,他担任台北警备司令部劳动训导营警官,负责管教所谓的“无业游民”。父亲经常给他们讲革命道理,解决生活困难,鼓励他们自立自强,深受大家信任和拥护。1947年2月底,台湾爆发了席卷全岛的“二?二八”事件,父亲组织工人们成立纠察队,维护市场秩序。国民党当局看镇压不了人民,便换了求和面孔,答应满足市民条件,先由各界成员组成“二?二八”处理委员会和政府谈判。父亲看出这是政府的缓兵之计,他请处委会委员擦亮眼睛,不要上当。并告诉他们:政府会很快派兵镇压。但这些警告没有引起重视,还引起了处委会对他的反感。父亲不得不回家乡台中市参加武装斗争。

“二?二八”事件中,台中人民斗争最坚决,最勇敢。他们成立了从事武装斗争的“二?七”部队,在共产党员谢雪红领导下,攻占敌人的军火库,用抢来的武器装备自卫。父亲回来已晚,没有赶上武装斗争。近几年雾峰林家在修缮故居时,从灰墙夹缝里,找到当年父亲藏在墙里的炸药包和发报机。

“二?二八”事件被镇压后,谢雪红等人并没有气馁。他们于1947年11月12日孙中山诞辰日,在香港创建了爱国团体——台湾民主自治同盟总部。响亮地提出了“中国人民团结起来”的口号,同时制定了“反台独,反托管”的政治纲领。父亲受党的委派,去香港参加台盟成立大会,并领受了回台湾发展台盟组织的任务。由于这次赴港开会历时3个月,台湾警务部门以他逾假不归为由,免去了他警务专员之职。后来,父亲用岳母给的20根金条在台北长安西路开办了建成皮鞋店,作为中共台北市委秘密联络站。

记得那时,我们家在台北市泉州街四巷四号一座日式宅院里。我们几个小朋友在家里捉迷藏,我钻进壁柜里,看到墙上贴着一张中国大地图,上面许多城市插着红旗。我问父亲,插红旗干什么?他神秘地说:“将来你会知道的。”现在看来,父亲是在地图上标明中国人民解放军攻占的城市,好通过进步刊物报告台胞。每当夜深人静时,父母在昏暗的灯下,抄录收音机里传来的新华社广播。然后刻写在蜡纸上,用油印机印成刊物。过去,我不知道他们在做什么,现在看来他们是在编辑出版进步刊物《综合文摘》和《和平文献》。这两份刊物在台湾广泛发行,成为进步人士的必读之物。

1949年,国民党军队在祖国大陆兵败如山倒,蒋介石为了撤退台湾,把军统、中统等大批特务派到岛内来“清理基地”。大肆捕杀中共地下党员和进步人士,先后枪杀了4000多人,酿成最黑暗、最血腥的白色恐怖。我父亲于1949年8月18日被捕,1950年1月30日距离春节只有17天时被杀。记得那是8月中旬的一天晚上,父亲得到警察局要抓他的消息,出外躲了几天。17日下午,他悄悄回家,想拿几件换洗的衣服再离家出逃。见到爸爸,我特别高兴,吃完晚饭,他和家人叙旧,还讲起鬼故事,吓得我钻在桌子底下不敢出来。夜里,父亲坐在沙发上休息,想过一会儿就走,可没想到在沙发上睡着了。凌晨3点,台北刑警总队包围了我们家,父母都被捕了。第二天早上我醒来时,家里乱得一团糟。榻榻米草垫被掀起来,天花板也捅了窟窿,我问三姑(双祝),这些翻箱倒柜的警察是什么人?她告诉我,这是你爸爸的“朋友”。

五

1993年,台湾左派作家蓝博洲在新党《新国会》杂志创刊号上,详细披露了父亲遭国民党捕杀的经过。白色恐怖中,蒋介石宣布“宁可错杀一千,决不放过一个”的手令。父亲在台北组织台湾民主自治同盟支部,同时以参加读书会名义,发动青年们阅读范文澜的《中国近代史》和《唯物史观》等进步书籍。1949年8月16日,读书会成员傅世明因发展警员崔文正入会,被告发。他受刑后供出了父亲林正亨、施显华、吴万福等7个成员。他们被立即抓捕。9月23日,父亲在武警总司令部看守所,受尽了酷刑:鞭抽、火烙、刺甲、压杠子、灌汽油,被折磨得死去活来,但他坚贞不屈,没有暴露自己的共产党员身份,为保护读书会青年,他把一切责任揽在自己身上。

鉴于台湾第一家族雾峰林家的巨大影响,和林家关系密切的丘念台、杜聪明等12位知名人士联名上书蒋介石,请他释放林正亨。国民党当局经历过“二?二八”事件,深知台湾人民不好惹,当时有个不成文的规定:一般不杀台籍政治犯。蒋介石还曾经是我祖父的朋友,民国初期曾住在我家一个多月,他让陈诚去狱中提审父亲,只要他在悔过书上签字,就可以免死。然而父亲大义凛然地说:“我无过可悔!”此时,他已下定决心献身革命。

我父母被捕使全家遭到厄运。家里只有患忧郁症的三姑和奶妈带着3个年幼的孩子,缺衣少食,生活无法维持。三姑带孩子们去亲戚家要饭。亲戚们怕受牵累,连门都不开,从门缝里塞出一两角钱。姑姑只好带我们去市场买被污染过的面粉,回家熬面糊喝。我那时刚满7岁,要做很多家务事。一次砍柴时,不小心把左手拇指指甲砍掉了,血流不止。妈妈在狱中得知后,十分着急。她让三姑发电报给住在香港的大姑双吉,请他们来台湾把孩子们接去香港,同时来解救父亲。

大姑夫妇很快来到台湾,大姑父林天祥在国民党任职,有很多朋友在政府当官。他找台北宪兵司令问父亲的案情,司令说,他组织读书会,属一般犯罪,不会判死刑,过些日子就会放了。大姑夫妇放下心来,想把我和大妹妹接走。离台前,我和妹妹去监狱告别父母。在二楼狱室里,父亲头系雪白的毛巾,把我抱在膝盖上,给我糖果吃,同时告诉我:“你们去北平找市长叶剑英,他是你爷爷的朋友,一定会照顾你们!”看过父亲,我们又到一楼探望母亲。当时正开午饭,母亲一见我们就哭起来。她一哭,整个牢房的女犯人都大哭起来,会面也不得不结束了。

林正亨在狱中为其长子林义旻剪的纸花。

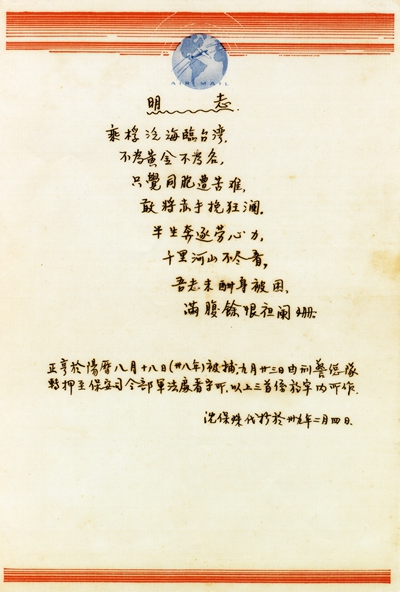

1949年12月27日,台保安司令部下达了宣判父亲死刑的判决书。那时距离成立新中国的10月1日刚过两个多月,在临刑前最后一个多月里,正亨用彩纸给儿女们剪了十几页纸花,寄托自己的深情。还给祖母写下充满感情的诀别书:“妈妈,您一生好强,希望孩子们都能做有用的人。我们了解您的苦心,因为这一点,我们都奋勉着。尤其是我,想到父亲的过去,我须提起双重的责任,所以我踏上父亲的道路——苦难与牺牲,这是崇高的品性和无比的光荣。妈妈您用不着悲伤,也不用为我担忧。生,要为责任艰苦牺牲奋斗;死,是我们完成了责任。”牺牲前,父亲还在监狱地板上写下一首题为《明志》的诗:“乘桴泛海临台湾,不为黄金不为名,只觉同胞遭苦难,敢将赤手挽狂澜。奔逐半生劳心力,千里河山不尽看,吾志未酬身被困,满腹余恨夜阑珊。”

1950年林正亨牺牲前在监狱地板上刻的《明志诗》(沈毅抄录)

1950年1月30日清晨,父亲含笑走完了他生命的最后历程,时年34岁。那些和他一起战斗过的青年,被判刑10年、12年,继续在绿岛监狱里经受血与火的考验。如今他们已无人在世,但是每年春天和秋天,人们都要到父亲牺牲的马场町刑场举行祭拜大会,祭奠这个为台湾人民献身的革命英雄。

六

父亲牺牲后,我母亲去监狱认领他的遗物,正巧遇到关在牢里的中共台北市委负责人。他对母亲说:“正亨在狱中表现很好,你要节哀顺便,把孩子拉扯成人,继承他们父亲的遗志!”

母亲出狱后,家里住进两个保安司令部的特务,除了看守母亲外,他们还想抓捕其他地下工作者。一天清早,地下党交通员阿雪匆匆来到我家,正巧在大门外遇到去买菜的妈妈。她流着泪对妈妈说:“林太太,实在对不起,8月17日那天下午,上级让我通知正亨别回家,我因有急事耽搁了,正亨被捕牺牲我有责任……”她话还没说完,母亲就推她走:“我家里有‘狗’,你快走,快走!”

阿雪没落到特务手里,可母亲却在特务掌控之中。他们在她家里吃饭、睡觉、打牌、聊天。母亲每天要给他们买菜、做饭,还要提防有同志来找父亲,她苦闷得想自杀。过去从不抽烟的她,这时每天抽50支香烟,她想用这法子去死,可这也不是办法。后来她找到保安司令部,对他们说:“我丈夫已经被你们杀了,凭什么还在我家住俩人?我没工作,养不起他们,你们干脆打死我算了!”保安司令部只好撤走了特务,但规定母亲每星期必须到派出所汇报一周情况,不得擅自离家出走。

1950年,林义旻兄妹与奶奶及双盼姑合影。

母亲想到两个儿女去了香港,自己带着小女儿林青在台湾也无法生活,决心化名、化妆去大陆。她悄悄把所有家产都变卖了,换成两根金条。她对奶妈说:“这金条你拿着,再有一年台湾就解放了。你带小青再忍一年,我就回来接她。”奶妈是穷苦人,她的两个孩子都是父亲在世时,帮她送到育婴堂救活的。她对母亲说:“你就把女儿送我吧,我会好好照顾她的!”母亲说:“小青是林家骨血,她父亲让我把孩子们拉扯成人,我没权力送给你!”那一夜,母亲把小青的衣服放进皮箱里,又拿出来,犹豫了几次。她想,万一自己在途中被捕,小青没奶是活不了的,不如等一年再来接她。凌晨时分,母亲终于提着箱子离开泉州街,去了基隆码头。

母亲是化名王露霞离开台湾的。在嘈杂的旅客中,国民党巡警和特务在人群中仔细搜察,母亲低头躲开他们的视线。9点整,轮船启航了,可刚走了10分钟又停下来。一艘警备船靠近轮船,上来一队宪兵,挨着房间搜查。母亲十分紧张,以为是来抓她的。可宪兵抓的是年轻力壮的男人,原来他们是为武力保台来抓壮丁的。船到香港后,母亲才后悔起来——要是带上小青,也能逃出台湾。

1950年1月,父亲的妹妹双盼已进了北京,在铁道部外事局当干部,她更名林冈,已与鲁明结婚。一天上午,鲁明告诉林冈,当天《参考消息》上刊登了林正亨被捕牺牲的消息。她忍不住大哭起来,拿着《参考消息》去找铁道部领导,提出,烈士子女现在还在香港,怎么办?领导说:“烈士子女我们来管,给你三天假,你去香港接孩子。”林冈二话没说,立即赶赴香港。见到两个天真可爱的孩子,想到他们已成孤儿,不禁泪流满面。前两天,香港报纸刊登了父亲遇害的消息,亲人们怕祖母经受不起这个噩耗,没敢把消息告诉她,还把报纸藏了起来。祖母看双盼对孩子流泪,也十分不解。双盼只好解释,她刚刚怀孕,情绪容易激动,所以爱哭。林冈本来已经买了母亲和两个孩子的火车票,准备带他们回北京,这时已移居印尼的林天祥不同意岳母赴京。他说美国人可能会向北京扔原子弹,另外他养了6个孩子,需要岳母来印尼帮助照顾,林冈只好带两个孩子回京了。

母亲从台湾偷渡到香港后,祖母一见她很生气,对她说:“正亨还在监狱服刑,你怎么就跑出来了?如果你守不住,我回台湾去照顾正亨!”母亲看瞒不住了,只好告诉老太太,正亨已于1月30日被国民党枪杀了。老人像疯了一样,一边大哭,一边说:“蒋介石和正亨的父亲还是好朋友,怎么这样不讲良心,我要回台湾和他拼命!”

七

我和妹妹来到北京后,姑父鲁明给台盟中央主席谢雪红写了一封信,讲述了我们的情况。谢在信中批示:要照顾好他们。我们被安排到有革命传统的北京洛杉矶托儿所学习。这年3月,母亲从香港来北京后见到了我们,她被安排到台湾民主自治同盟工作,更名为沈毅。

妈妈离开台湾后,小女儿林青在奶妈家里过着穷困愁苦的生活。6岁那年,奶妈带她在台北圆环市场卖水果。砍甘蔗时,砍刀不慎刺伤了她的左眼,因没钱治伤,左眼很快失明了。在印尼生活的奶奶,听到这一情况后,写信给在台湾的三姑,让她一定要把小青接回来。三姑给了奶妈300美元接回了小青。从8岁起,小青就给三姑带孩子。13岁开始,成了三姑的管家。三姑身患忧郁症,无法带孩子,她生的6个孩子,几乎都是小青带大的。全家9口人,仅靠姑父当小学老师的工资生活,日子过得极其困难。小青没有上学,带着几个大点的孩子卖报纸、捡破烂、做佣工,支撑着穷苦的生活。一次,三姑神志不清走失了,姑父到处寻找她。邻居见三姑家好几天烟筒不冒烟了,进门一看,只见小青和几个孩子躺在床上,已经几天没吃东西了,他们赶紧拿些米粥来救济他们。

1970年,奶奶从印尼去日本看望儿子,路过台湾时,特地去探望小青一家,看到他们过着凄苦的生活,对小青说:“你想妈妈吗?我带你去北京找他们。”小青回答:“我恨妈妈。她把我哥哥、姐姐都带走了,只把我一人扔在台湾。她要是不喜欢我,为什么还生我呢?生了我,又不养我,这辈子我都不想见到他们!”1975年,奶奶从日本来北京探亲,把小青这番话告诉了母亲。母亲流泪说:“小青啊,我哪里是不喜欢你呀,当时条件不允许你出来,如果不把这原因告诉你,我死不瞑目啊!”

1980年夏天,母亲和小青通了电话,打算当年在香港和她会面。我们在香港住在姨妈家里。等了4个多月,不见小青踪影。原来小青已接姑父的班,在小学校里当员工,属于公教人员。当时国民党政府不许公教人员去香港,因此小青无法来探亲。为了减轻姨妈负担,我不得不去香港电子厂打工。香港闷热潮湿,居住环境很差。姨妈让表妹阿云打地铺睡觉,把床让给母亲。那时她家里没有空调,极端湿热的气候让母亲犯了哮喘病。她晚上不能躺着睡觉,只能坐等天明。母亲对我说:“咱们回北京吧,我在香港一天也呆不下去了!”我说:“咱们都等了4个月,说不定再等一个月就能见面了,您能忍耐一下吗?”母亲说,再等我可能就死在香港了!于是,我们就回了北京。

可没想到我们刚回京一个星期,小青就来香港了。她在电话里对我说:“你们快来香港啊,我只能在这里住两个星期。”我去北京市公安局找局长,请他再批准我们赴港探亲。他为难地说:“上次批了你们6个月探亲,你们4个月就回来了,再等一等不就见面了?现在北京有上万人申请赴港探亲,有人已等了3年。你们再排队等等吧!”我把这话告诉了母亲,她说:“去不成香港,能不能在深圳铁丝网前和小青见面呢?”我对她说:“深圳和香港海关相隔很远,根本见不到面。”为了了解小青30年来在台湾生活的情况,我在电话里对小青说:“你把台湾的生活情况,录一盘磁带给我,我们也录个磁带寄给你!”不久,小青的磁带寄来了,虽然只录了半小时,可她边哭边录,整整折腾了八个钟头。听了磁带,妈妈哭得死去活来。她没想到小青会生活得这么苦,这么难!母亲不吃饭也不睡觉,躺在床上流泪,眼看一天天瘦下去,活不了多久了。我劝她道:“您一定要起来吃饭、锻炼身体。这次没见面不要紧,下次我们一定能见到面!”从那天起,我每天早晨带着妈妈练跑步,沿着故宫筒子河一圈圈地跑。很快,母亲的身体有了好转,也有了再去香港探亲的信心。

1982年夏天,我和母亲来到香港,在启德机场等待小青。小青几乎是最后几个走出机舱的乘客。小青和母亲都张开双臂奔跑着抱在一起,两人放声大哭,那极具震撼力的哭声,响彻接机大厅。人们都跑过来问:“怎么回事?”“怎么回事?”母女俩30年没见的思念之情,像奔涌而出的洪流,任何力量都无法阻挡。

随后,我们搬进父亲的表妹吴纯纯家里,畅叙离别几十年的经历。我从父亲的历史,谈到国共两党斗争的历史;从父亲是怎么被枪杀的,谈到母亲是怎么逃回大陆、小青是怎么被留在台湾的,几乎讲了两天两夜。小青讶异地说:“蒋介石我们都很尊敬他。他去世时,我们还跪在马路边为他送行,他怎么会杀我父亲呢?”我们谈了很久,小青也解开了母亲没带她离开台湾的心结。母亲对她说:“你上半辈子缺失的母爱,下半辈子我一定要补偿你!和我们一起回北京吧,我们会好好照顾你的!”这时,小青几乎天天接到台湾表弟、表妹们的电话和电报:“姐姐呀,你从小把我们带大,吃了那么多苦。现在我们都大学毕业了,你的下半辈子交给我们吧,不会再让你受苦了!你快回来吧,我们想你……”小青为难地对妈妈说:“我和您只有一个月的感情,可我和表弟妹们有30多年的情感,我舍不得他们。您就把我当成嫁到台湾的女儿吧,我每年都去北京看望您,就让我回台湾吧!”

小青回台湾后,1984年又到香港和母亲、姐姐见面。1989年夏天,她带着三姑和姑父从台湾赶到北京,和已瘫痪在床的母亲见面。三姑一到妈妈床前,就跪下来对妈妈说:“保珠,我对不起你和正亨,没照顾好小青。她没上学也没结婚,一直在我们家受苦。”妈妈说:“我要感谢你们,把她养育成人。虽然吃了些苦,可还是在自己家里嘛!”

1989年12月5日凌晨,母亲患脑溢血,在北京协和医院病逝。我打电话给小青,她急忙飞抵北京。在协和医院母亲的灵台前,小青跪着哭了一个小时,她悲切地说:“妈妈呀,我找了半辈子才找到您,刚见面,您就不在了,我什么时候才能再见到您呀!”那悲痛欲绝的哭声,让许多人动容。

这生离死别的场面,也让人们感慨父亲一家那一波三折、扣人心弦的悲喜人生。