国民党中将郑庭笈之子讲述父亲特赦后的晚年生活

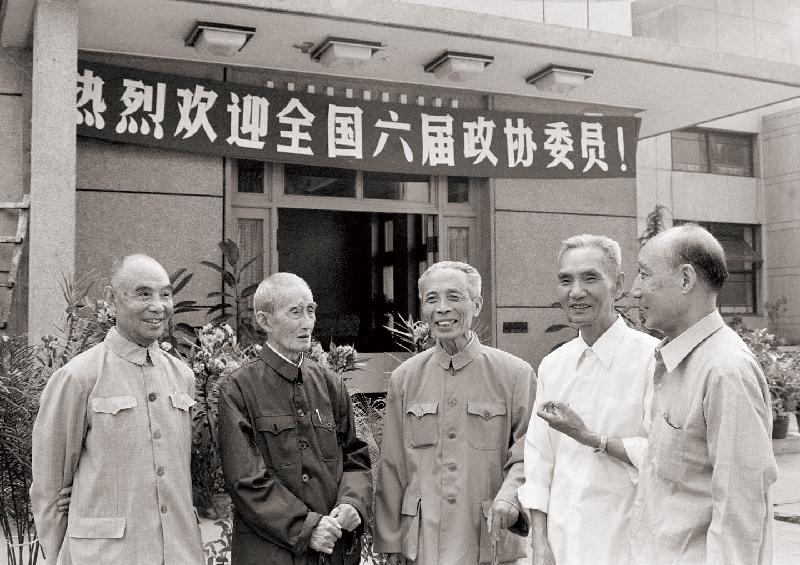

1983 年6 月,全国六届政协特邀委员、原国民党高级军政人员在一起交谈参加会议的感想。左起:杨伯涛、方靖、郑庭笈、董益三、罗厉戎。

“可教育好子女”带来的冲击

郑庭笈与冯莉娟复婚后,政协又在灯市口给他们分了房子,与杜隶明、宋希濂、唐生明同住一个四合院。但郑心校却说:“这一切,并没有给我的生活带来根本变化,我还是每天早出晚归,参加各种校内外的学习和文体活动,高中后干脆选择了住校。我和父亲没有过多的交流,也没有亲近的动作。至于父亲的过去,我不想多问,因为我总觉得他是一个有历史污点的人。对于周总理对他的关心,国家给他的待遇,我也认为这与我没有什么关系,我要通过自己的努力,走自己的路。”

郑心校也观察到父亲回来后的平静:“父亲唯一的爱好就是看《红旗》杂志、《人民日报》、《参考消息》,后来还看《新闻联播》,这几乎是他生活的全部。”郑庭笈似乎也感受到了孩子们的想法,他很少对孩子的事情指手画脚,更不会对他们的前程发表意见。“他只会叮嘱我们好好读书,并把杜聿明的女婿杨振宁、戴安澜的儿子戴复东当做我们的楷模”,因为冯莉娟要打字,郑庭笈反倒操持家务了,“那时候父亲学着用瓷钵子蒸饭,一人一份儿;还会生蜂窝炉子,所以家里还是挺温馨的。”

“文革”开始后,郑心校的心理压力更重了。“那时候的‘血统论’称,龙生龙,凤生凤,老鼠生儿打地洞;还有一个很特殊的词‘可以教育好的子女’,对我的冲击非常大。我想不通,为什么一个优秀的青年,一下子就成了‘另类’。我的理想抱负都成为了泡影。”所以郑心校在“文革”期间,去参加了红卫兵长征队,决心要走二万五千里长征。“我当时的想法是,只要我走完了二万五千里,他们就不能说我不革命。我们少则一天走四五十里,最多一天行军一百里。当时一路都有接待站,有地方吃,有地方睡。爬山的时候就念着毛主席的诗词,对自己是一种磨炼。走了一个多月,已经走到瑞金了,大串联停止,我才从南昌回到了北京。”

上山下乡运动开始后,郑心校和弟弟都选择了云南兵团。他们想离家越远越好,到最艰苦的地方,去实现自我。“但就是去云南,出身不好也是阻力。我们这样的人参加兵团是不被接受的,那儿离边界太近,不敢要你。我和弟弟都写了血书。我们有幸遇到一个非常好的招工处长刘文尉,他报告给兵团司令江洪州,我们才破例被招收了。”

郑庭笈对儿子们的行为默不作声。“现在想想,父亲心里一定很痛心,为给子女带来的负面影响而内疚。”上山下乡后,郑庭笈不时给儿子写信,“这些信篇篇都像是社论,‘要好好接受贫下中农再教育’‘应该怎样努力进步’……完全没有家长里短。”

郑心校回忆,那时候劳动起来充满激情,“分派我去喂猪,我查了报纸上介绍的发酵法,把芭蕉叶和糠拌在一起,发了酵再喂猪;分派种菜,就四处收集粪便沤肥,回北京买种子,在云南种出了北京的茄子、大白菜和黄瓜;晚上没事的时候,就看从家里带来的微积分教科书;我还想去缅甸参加缅甸共产党,去英勇牺牲。即使当时看不到一丝光亮,但我的内心深处却总有一团火在燃烧,有憧憬和希望。”

由于一场意外的车祸,郑心校九死一生,从云南病退回到北京。因为乒乓球打得好,他被分配到一家街道医院当“赤脚医生”。“后来我被派往友谊医院进修,一位老主任告诫我,要想当好医生就一定要读书。”恢复高考的第二年,他终于鼓足勇气去试了试,“由于数理化基础非常扎实,考试很顺利通过了,我被北京第二医学院录取。”

随着时代的前进,人们开始不再关注郑心校的出身,他施展的舞台更宽广了。1983年毕业后,他进入北京友谊医院泌尿科从事肾移植工作。1985年,因工作成绩突出,他被提升为副院长。1986年,被派往美国哥伦比亚大学研修医院管理,并获得管理硕士学位。1988年回国后,他升任北京友谊医院院长,“当年我刚40岁,可以说是最年轻的院长,大家对我那么信任,我更有使不完的劲头”。1991年,郑心校被授予国务院颁发的全国先进工作者称号。他证明了自己,也得到了社会的认可。