难忘七伯周恩来

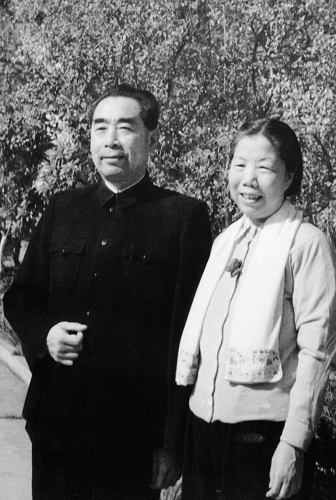

周恩来和邓颖超。(拍摄时间不详)

毛泽东、周恩来1974年5月在中南海书房握手。

唯一一次破例也是为了大局

周尔均告诉环球人物杂志记者:“七伯有着高度的原则性,对待和处理任何事情,旗帜都很鲜明。他对公事私事分得很清,他可以听我们汇报工作情况,也会借机会做调查研究,但从来不会轻易表态,更不准我们传达他的意见。”

但有一次,周恩来却破了例。1955年,周尔均正在总后勤部的重庆办事处工作。有一次他到北京汇报工作后,和邓在军一起到中南海见周恩来。当时周恩来问周尔均到北京来做什么,当听到他是来汇报“肃反”工作时,周恩来变得严肃起来:“说说你们单位的肃反情况吧。”听完他说的情况之后,周恩来沉思了一会儿说:“你们西南军区那边解放得比较晚,反革命的情况肯定会有,开展肃清反革命运动是必要的,查出问题也很正常。但你们一个军级单位,查出这么多反革命,出现这么多重大政治历史问题,肯定不正常。你给你们领导带个话,这关系到很多人的政治生命,要慎重。就说这是我周恩来的意见。”

周尔均回到重庆,立刻向上级领导汇报。所在单位立即落实,纠正偏差,保护了很大一批人。“伯伯关心和爱护所有的人。他做一切事情都是从民族发展、国家安定的角度出发。”邓在军说。

“文革”后期,周恩来处于一种“苦”和“难”的境地,内心也非常郁闷。周恩来秘书纪东曾经回忆,在当时的特殊情况下,周总理有多条路可选:一是惟命是从,完全按照毛主席关于“文化大革命”的指示,不折不扣地执行;二是公开与毛主席抗争,阻止、抵制“文革”的发生、发展和错误;三是随波逐流,与林彪、江青两个反革命集团同流合污;四是消极怠工,少做工作,减少精神和身体的压力;五是退避三舍,养病治病,安度晚年;六是舍身忘我,把这个国家带出浩劫。选择前五条中的任何一条,总理都可以“保”住自己的身体、地位、名誉,可他却说:“我不下地狱,谁下地狱;我不入苦海,谁入苦海?”

1970年庐山会议之前,纪东替周恩来整理文件,看到办公桌上一张白纸上,总理用铅笔写了几句的戏文:做天难做二月天,蚕要暖和参要寒。种菜哥哥要落雨,采桑娘子要晴干。

这几句西厢记的戏文真实反映了周恩来当时的艰难处境。但周尔均认为,幸运的是,毛主席对周恩来终归还是很信任的,两个人相互之间也很关心。到“文革”后期,中央政治局虽然按毛泽东指示,开会批判周恩来,但毛主席还是很关心他,让人把自己的沙发抬去给他,希望重病中的周恩来坐得舒服些。而知道毛主席的眼睛不好,周恩来也把自己的老花镜送 给了主席。

周尔均至今保留着一张毛主席和周恩来在1974年的照片,这是两人最后一张握手的照片。1974年以后,两个人身体都不好,周恩来就很少见主席了。不过1974年四届人大会议召开前夕,江青集团极力想掌权,派了王洪文到长沙向毛泽东汇报这届人大的人事安排。当时,叶剑英认为只有周恩来出面才能挽回局面,想方设法让病重的周恩来到长沙见了主席。随后主席批评了王洪文,跟周恩来一直谈到了深夜。虽然两人的这次谈话内容永远成了一个谜,但周尔均说:“总理和主席谈话出来后很高兴,还和身边的人一起吃了给主席祝寿的面。毛主席终归还是信任总理的。”

力保邓小平“带领中国往前走”

对于周恩来在文化大革命中的所作所为,有人认为他过于软弱、明哲保身。但邓小平在日后的回忆中说:“(周恩来)也说了好多违心的话,做了好多违心的事,但人民原谅他。因为他不做这些事,不说这些话,他自己也保不住,也不能在其中起中和作用,起减少损失的作用。他保护了相当一批人。”邓小平,也是这“一批人”中的一员。

周尔均曾拜访过邓小平之子邓朴方。周尔均说:“1974年4月,邓小平去参加联合国大会的时候,身体不好的周恩来一直坚持不治病,主要原因是他担心邓小平刚刚复出去联合国,会不会出什么问题,遇到什么困难。在国内,还有反对小平复出的势力,他们会不会做出对小平不利的动作。他希望等到邓小平顺利回国了,他再去治疗。当时他知道,只有邓小平接替他,他才放心。”

周恩来和毛泽东在长沙那次单独会谈10天之后,也就是1975年1月5日,邓小平被任命为中央军委副主席兼中国人民解放军总参谋长。又相隔5天,邓小平被任命为中共中央副主席,政治局常委。接着在四届人大上,周恩来仍被任命为国务院总理,邓小平为国务院第一副总理。“四人帮”篡权阴谋没有得逞。

1975年12月底,周恩来去接受治疗,在被推到手术室门口时,他把邓小平、王洪文、张春桥叫到身前,他说:“小平同志,你几个月来的工作,证明你比我做得强很多。”他对张春桥和王洪文说:“你们要支持小平同志的工作。”尽管张春桥和王洪文不会听周总理的,但总理还是尽最后的力量来保护邓小平。

周尔均看来,周恩来力保邓小平不仅因为两个人的深厚情谊,更是在长期工作中,深知邓小平的工作能力。对此,周恩来曾说:“我看他们两人(刘伯承和邓小平)的风格大不一样,伯承同志和我一样是‘举轻若重’,小平同志是‘举重若轻’。他能处理好现在复杂的局面,能更好地带领中国往前走。”

为什么怀念周恩来

在《你是这样的人——回忆周恩来口述实录》一书的主编感言中,邓在军写道:“周总理一生清正廉洁,身后没有半点个人遗产,却给我们留下了更为宝贵的精神财富:他的人格力量,他的思想情操,他的道德风范。”邓在军认为,周恩来的品德和精神源于中华民族几千年的文明史。“中国人民是伟大的、勤劳勇敢的、忠厚淳朴的,周恩来精神其实就是中华民族美德的象征,具体来说就是忠、孝、爱。”

在周尔均看来,总理之所以集如此多的传统美德于一身,在于他博古通今、学贯中外,经受了最为复杂严峻的斗争和考验,同时又亲身体验到了广大人民的痛苦。“他把中国人民几千年的苦难时刻放在自己心中,所以他才能做到鞠躬尽瘁、忍辱负重,才会对自己要求这样严格,对人民怀有这样博大的爱心。”

著名表演艺术家秦怡回忆过一段总理的故事,让邓在军夫妇记忆深刻。1941年,19岁的秦怡带着刚出生的女儿菲菲在重庆工作。一个偶然的机会,周恩来看到瘦弱的菲菲因为胃不好而吐奶,当即嘱咐在国统区文艺界的领导要关心和解决演员的实际困难。16年的亚洲电影节上,总理遇到秦怡,关心地问她:“小菲菲身体怎么样?胃好不好,还吐吗?”秦怡感动得一句话都说不出来,眼泪不断地往下掉。“时间过了这么久,女儿小时候的事我自己都忘了,可总理还清楚地记着,连菲菲的名字也记得。”秦怡问邓在军:“在这个世界上,还能遇到这样的人吗?还能得到这样的爱吗?还能得到这么多的帮助吗?”

秦怡的问题不止在问邓在军,还在问整个中国社会。改革开放后,国民经济有很大发展,人们的生活水平、个人素质、审美意识也不断提高,但总觉得缺了一种信仰和精神。路上有人跌倒了没人敢去扶,怕被“赖上”,这些现象让邓在军觉得很痛心。她说:“我也理解没有钱寸步难行,但完全为钱活着的人生没多大意义,活着还是要有点爱人的精神。古语说,舍得舍得,有舍有得。爱别人,舍掉自己,才能得到别人的爱;光爱自己不爱别人,谁会来爱你呢?”

除此之外,在邓在军看来,总理身上的勤政精神也是当代社会缺失的。她给记者讲了采访谷牧时听到的一段往事。“文化大革命”后期,谷牧任国务院副总理协助总理抓经济工作。有一次他工作到凌晨3点多,刚回到家里睡觉,就接到了总理的电话过问一件事。谷牧当时想,3点多钟了找部长们也不方便,于是回答说:“我明天早上一起来就去抓这个事情。”结果等早上醒来,总理处理这个问题的批示已经送到谷牧的桌子上了。上面写着:“谷牧同志,我来不及等你到明天了,我已经找他们处理了这个事。”谷牧说:“那时候我觉着很惭愧。”邓在军说:“今天,能做到像总理这样全心全意勤劳工作的干部不多了。很多官员在工作的时候,首先想到的不是服务人民,而是管理人民。他们忘了,官员首先是公仆。”

实际上,博爱、勤劳本就是中华民族的传统美德,只是在一个愈发浮躁的社会里,很多美好品质都被遗忘了。邓在军认为,今天纪念周恩来,不仅仅是一种缅怀,更是中华民族传统美德的回归,是为官、为人基本素养的重拾,是一种人格精神的碰撞、思想灵魂的洗礼。这才是今天我们重新思考周恩来精神,学习周恩来高贵品质的真正意义。(《环球人物》杂志)